为什么强调课程内容结构化?

原创 pplong ppl的读与行

新课程出现的新概念比较多。《新课程关键词》之所以选择其中的22个进行重点分析,就是因为这每一个关键词都与我们以往的认知有所不同,需要在新课程的话语体系中重新理解。今天我们讨论第四个关键词:课程内容结构化。

课程内容结构化辨析

这个关键词由三个词组来构成,分别是“课程”“课程内容”和“结构化”。把握和理解这一关键词,需要我们关注以下三点:

一是树立课程意识

在过去的教学实践中,教师多从“教”的视角来思考,关心的是“教什么”“怎么教”等问题,所抱持的是教学立场。课程意识的核心是落实育人目标,关注教育教学行为是否促进了学习者的全面发展,关心的是“谁在学”“为何学”“学什么”“怎样学”“学会了没有”等问题。从关注教学转向关注课程,树立课程意识,是教师在新课程实施过程中必须要做出的改变,没有这样的改变,新课程就无法有效实施。

二是明晰课程内容

课程内容是什么,在不同的时期专家对此的解读也是不一样的。

一种观点认为,课程内容就是那些普遍的、客观的、永恒的知识,因为这些知识实在是太过庞大,所以将其分门别类地划分为不同的学科,采取螺旋式递进的方式逐渐深化地加以学习,这就是目前很多人心目中的课程内容,这也是教师特别强调“教学”的缘由。

另一种观点认为,课程内容就是学习者在学习活动中与知识、与周围的人和事交互作用而产生的学习经验。建构主义以及脑科学的研究,都支持这样的主张。在这样的观点下,课程内容的范畴就不局限于教材,各种关系、学习环境特别是相互之间的交互等,都是课程内容的有机组成部分。

格雷厄姆·纳托尔和他的团队通过对大量课堂的详细观察,在《学习者的隐秘生活》一书中告诉我们,学生的课堂生活是由三个不同的世界所组成的:一是教师看到并管理的公共世界。这是大多数教师眼中看到的世界,但仅仅是学生整个课堂生活世界的一小部分;二是同伴关系持续发展的半私人世界。这是一个由学生确立并维持其社会角色和地位的世界,学习活动经常就发生在同伴关系的互动中。三是学生心灵的私人世界。学生将自己对周边世界的各种认识和观念都存储在这里,又在这里和新知识建立联系,引发学习活动的产生、思维的改变。学生的学习体验,也就是我们所说的课程内容,都是内生的,它们就来自于学生的心灵世界。这本书提出的学习体验,就是我们新课程所强调的课程内容。

三是课程内容结构化

格雷厄姆·纳托尔进一步分析了让学生产生学习体验的三种路径:一是学生从教师设计的一组活动中选择某些内容,通过与已有知识的联系,产生相应的体验。在这个过程中,学生选择什么内容,对学习这个概念至关重要;二是学生为自己设计的关键学习活动。如果教师允许学生按照自己的想法去体验某一知识,你就能看到不同学生独特选择和各不相同的实践模式;三是同伴之间的自发对话,它们是自然发生的,但大量的学习体验就是在这种自然对话的过程中产生。

课程内容结构化本质是学习经验的结构化,而学习经验的结构化是建立在丰富的学习体验的基础之上的。教师要理解学生的学习体验并非主要源于教师和教材,需要搞清楚什么样的资源和环境有助于学生的学习体验,它们之间具有怎样的关系。教师要花时间着力探寻学习者、学习知识、学习方式以及它们之间的互动关系,在它们之间建构起适切的结构,帮助学生更好地学习和体验。

课程内容结构化的实践

从课程内容结构化的视角来看待新课程的实践,有以下几点值得关注:

一是课程实践要突出课程意识

“大单元教学”也是一个关键词,我们过些天将重点学习,但这些天的阅读几乎每天都会遇到它。大单元是落实核心素养培育的重要举措,也是学习任务设计的着力点,同时它也是课程内容结构化的重要体现。

崔允漷教授在开场报告中反复提醒我们,大单元教学一定要有课程意识,要从课程内容结构化的角度来设计,把每一个大单元看作是一个“微课程”来实施。既然大单元是“课程”,就必须从课程的视角按照“总-分-总”的结构加以设计和规划,并组织实施。第一个“总”,就是教师启动每个单元学习时不能直奔教材中的内容,而是要有单元导学,告诉学生本单元的学习任务是什么,它们是由哪些子任务所构成的,通过学习要达成的目标是什么,在学习的过程中将会用到哪些资源,等等,让学生做到心中有数,知道在单元学习的不同阶段自己应该调配什么资源来支持学习。所谓“分”,就是针对每一个子任务开展的学习活动。最后的“总”,强调单元内容结束前,要开展单元学习的总结和反思。总结和反思的形式有很多种,重在展示学生学习过程中以及学习本单元之后多样化的学习体验。

学科内容的组织不是自然的,而是社会建构的。进入核心素养时代,知识激增,信息爆炸成为时代发展的背景和趋势,以零散知识点为组织单位的课程内容难以承担素养时代的育人使命。 课程内容结构化着力探寻课程内容诸多要素之间的关系,以结构化的方式将这些关系呈现出来,可以很好地解决知识碎片化,体现“少量主题,深度覆盖”的学习理念。

需要注意的是,课程内容结构化并非让教师打破教材中原有的单元或模块,将教材中的内容进行重新组合。教材中各种学习素材的选择和编排都是经过专家反复论证和考量的,自有其道理。教师完全可以将教材中的自然单元作为大单元来设计,关键是要树立起课程意识,学会从“微课程”的视角来对待它。

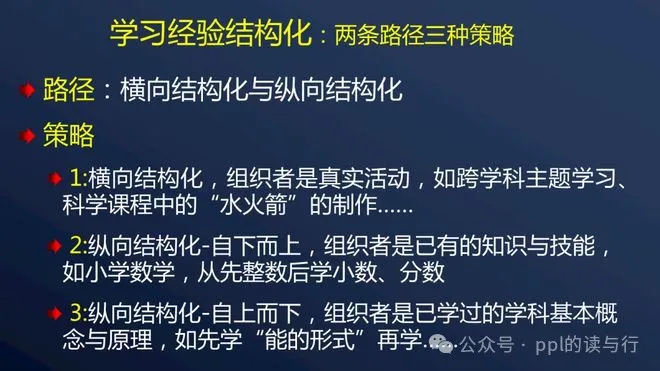

二是按照一定的路径对课程内容结构化

对于课程内容,如何进行结构化的处置呢?书中介绍了三种常用的路径:一是自下而上的纵向结构化,采取的逻辑思路是归纳方法。此路径关注的是由基础到高阶的序列递进,形成的是一种引导学习者连续地、持续深入地学习经验的增长。二是自上而下的纵向结构化,采取的逻辑思路是演绎方式。这是一种从更高统摄的理论走向具体运用的课程内容组织方式。此结构重视的是先学习概括性的内容再学习具体内容的逻辑展开。三是横向组织,采取的逻辑思路是综合的方法。课程内容的组织往往是在一些学习任务、活动中,通过解决问题把相关的学习经验、知识等整合起来,形成一种面向问题、面向实践的整体。此路径重视的是发散性的知识综合运用。在书中,作者有比较详细的分析,还有案例支撑,这里不再展开。

三是从学习的逻辑建构结构化的课程内容

无论是从课程设计、教材编写还是课堂教学,都存在着两种不同的逻辑:学科逻辑和学习逻辑。这一次课程标准的修订,在观念上有很大的改变。比如地理课程标准,修订前主要是以区域地理学的领域(地球与地图、世界地理、中国地理、乡土地理)平铺设计安排课程内容,学科逻辑很强,但学生学习立场考虑不够。修订后则体现学生学习立场,建构出学科活动与学科知识融为一体的地理学习内容体系:以认识宇宙环境、地球环境与人类社会关系这条核心线索为主干,将运用地理工具和参与地理实践这两条支撑线索贯穿其中,形成学科知识与学科活动融为一体的课程内容体系。从学科逻辑转向学习逻辑,是本次课标修订、新课程实施的一个重大改变,当然需要在课程内容结构化方面做出直接的体现。

结构化要突出学生成长和发展的阶段性与层次性。一个学习内容,针对不同的学习者,要求是完全不一样的。比如说对“杠杆”这一概念的认识,幼儿园的孩子主要是体验,玩跷跷板游戏;小学可以通过画图或计算,初步认识杠杆是什么;初中学习杠杆原理,了解它在现实生活中的应用;高中讨论力矩,将其拓展到更广泛的物理现象中;大学则从微积分的角度对其进行理性分析。学生的发展具有阶段性,课程内容要在最近发展区内,才能让学生更好地去学习。

结构化要关注学生多元化的学习方式和学习路径。如前所述,即便学生坐在课堂上,也会存在三种不同的类型的学习和体验:跟着教师学的,同伴之间互相启发的,学生自己学的。这些不同的方式意味着不同的学习路径,都对学生的学习活动产生着直接的影响,特别是同伴的互动,影响还会更大。这就意味着课程内容结构中,应该凸显小组学习、个别学习等多元化的学习方式,该如何设计和引导,考验着教师的能力。

结构化还要关注所选择的学习载体是否有利于学生知识的迁移和整合,是否促进了学生核心素养的培育等。